|

米沢古文書研究会の出版物

研究会では「御成座敷邯鄲枕(かんたんまくら)を読む」(在庫僅少),「飯粮(はんろう)集を読む」,「翹楚篇(ぎょうそへん)を読む」,「飯豊の山ふみ(復刻)」を出版してます。

注文は,0238-21-2322高橋まで。

内容は,ここに掲載(pdf)してあります。 紙の出版と、それ以外の解読などは,出版・解読・教材のところにもあります。 研究会 2024年4月例会の案内

Ⅰ部 4月20日(土)午後1時30分~総会 Ⅱ部 4月27日(土)午後1時30分~ 文化センター 2F 203研修室 内容は下にあります。 高畠町 古文書解読講座(初心者教室)

2024年5月25日,6月1日、8日、15日(土)13:30~15:30 「天羽衣(あまのはごろも)下」 講師 青木敏雄さん(高畠町郷土資料館長) 会場:糠野目生涯学習館 無料:申込締め切り5月15日 申込 高畠町郷土資料館(0238-52-4523) 上杉鷹山の藩政改革と金主たち(簡約版)出版

上杉鷹山の藩政改革の借金面の詳しい分析を行っている加藤国雄さんが著書の簡約版を出版しました。 「上杉鷹山の藩政改革と金主たち ~米沢藩の借金・再生史」(簡約版) 定価1375円・アマゾンなどで注文できます。 以前の著書を読みやすい概要版にしたものです。 金融分析の知識を駆使して経済的側面から藩政改革を分析しています。 鷹山のエピソード

黒井堰のこと 江戸時代の経済活動の基礎は本年貢の対象である米の生産であるが、鷹山の藩政改革の中で 米の生産拡大に直結するのは灌漑用水の開削で、特に黒井半四郎が行った黒井堰と飯豊山穴堰が有名である。 この両者の内容は、後に書くこととし、ここでは「堰」について考えてみる。 「堰」は、一般には河川を横断して水位を制御する施設で、ダムほど大きくないが、川の流れをせき止める構造物を指す。 しかし、米沢の「黒井堰」「飯豊山穴堰」の「堰」は、せき止める構造物を指すと言うより、せき止められた流水を流す用水路を指している。 一般には、「黒井用水」というべきところを「黒井堰」と呼んでいるのである。 この呼び方は、黒井堰だけでなく、米沢周辺の多くの用水路が同様に「堰」と名付けられている。 「穴堰」も穴の堰(せき止め構造物)ではなく、穴(隧道)の用水路である。 |

第163回 火種塾(先人顕彰会主催)

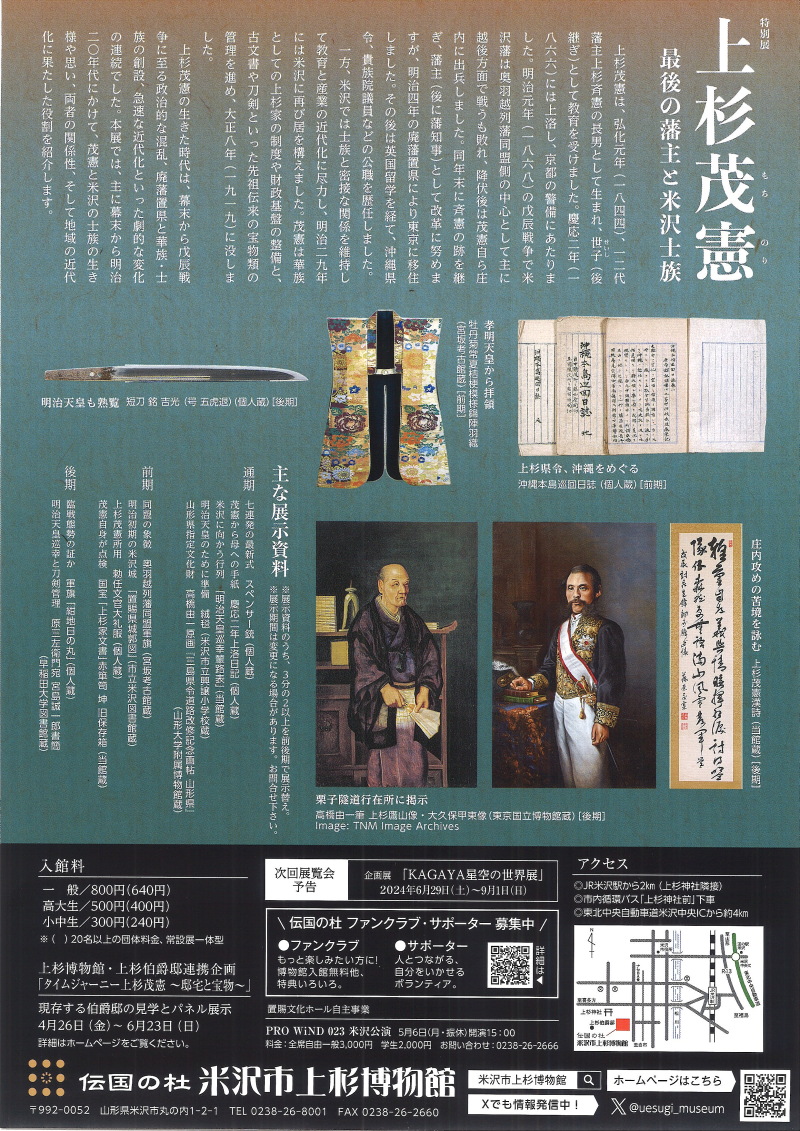

2024年5月12日(日)午前8時~9時 「米沢城下の地名・町名」 講師 青木昭博さん(米沢図書館副館長) 会場:我妻栄記念館 無料 上杉博物館特別展 上杉茂憲 最後の藩主と米沢士族

★前期 2024年4月20日-5月19日

★前期 2024年4月20日-5月19日★後期 2024年5月25日-6月23日 ★講演会 2024年5月11日14:00~ 宮間純一さん 「大名華族と地域社会」

ギャラリートーク 4/20,5/25,6/22

いずれも14:00から 幕末から明治にかけて茂憲と米沢士族の生き様や思い、 両者の関係性、地域の近代化に果たした役割を紹介 「翹楚篇を読む」出版してます

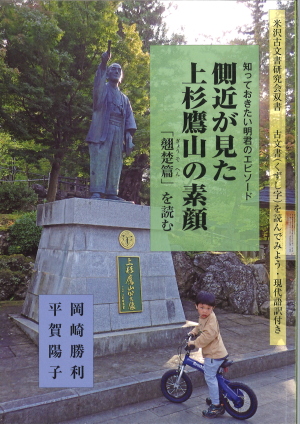

上杉鷹山の姿を側近の莅戸善政が記録した「翹楚篇(ぎょうそへん

)」の解読書を出版しています。

古文書研究会双書の3冊目になります。 翹楚篇は,莅戸善政が藩政改革に復帰する前の寛政元年ころに 書かれた鷹山の言行録で,鷹山の子の顕孝に献呈されました。 江戸参勤のおりに家臣から花見に誘われても下戸のため行くのを嫌がる様子とか, 鷹山の人となりを知ることができる56のエピソードが記載されています。 今回の双書は,原文(米沢図書館所蔵)の翹楚篇写しとその解読に加えて,現代語訳もあり,古文書を 読めない方でも内容を詳しく知ることができます。 2000円です。購入は高橋0238-21-2322まで。 その他の古文書研究会の出版物は,ここに掲載してあります。 「飯粮集(はんろうしゅう)」を読む

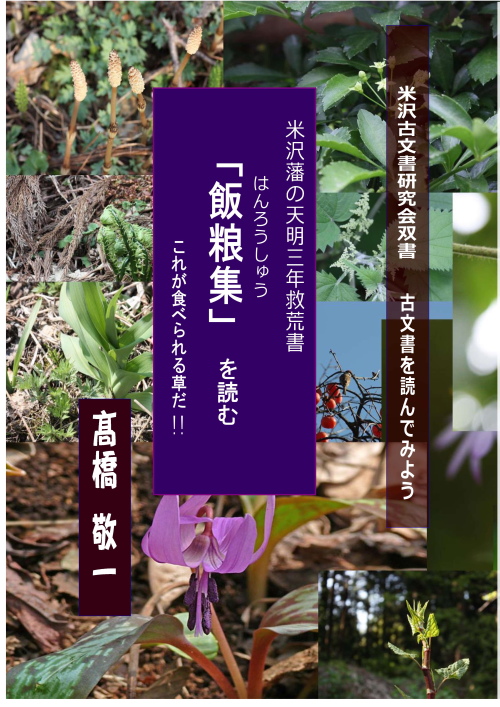

「飯粮集(はんろうしゅう)」は,天明3年,米沢藩で編纂した救荒書だ。天三の飢饉と言われる天明3年の大飢饉に直面し,藩医を動員して食べられる野草などの解説書を作成した。

当時の藩主は上杉鷹山,鷹山は2年後の天明5年に隠居する。

「飯粮集」の20年後に,米沢藩では版木出版で「かてもの」を出している。「飯粮(はんろう)」も「かてもの」も同じ意味だ。

この「飯粮集」は写本しか存在せず,必ずしも読みやすい筆跡ではないが,変体仮名が多く使用されているので古文書の勉強になる。 「『飯粮集』を読む」は,右ページに解読,左ページに原文を配置し,古文書の初心者の勉強に配慮した編集だ。 直接に飢饉による被害を記述した部分は少ないが,山菜の利用法は「ゆでさわし」が多く,天ぷらも塩漬けも困難な江戸時代の状況がしのばれる。 1冊1000円,書店での販売はなく,21-2322高橋まで。 |

[米沢古文書研究会の会費など]

会費 年3600円(他に教材費必要)

1部例会 毎月第三土曜日 : 教材は,佐藤家文書と増補旅使奏訓

2部例会 第四土曜日 : 教材は,御代々式目と国政談・下(竹俣当綱)

原則として会場は,米沢市の置賜総合文化センター(例会は8月は休み)

連絡先 中村(Tel 0238-22-2651)

会費 年3600円(他に教材費必要)

1部例会 毎月第三土曜日 : 教材は,佐藤家文書と増補旅使奏訓

2部例会 第四土曜日 : 教材は,御代々式目と国政談・下(竹俣当綱)

原則として会場は,米沢市の置賜総合文化センター(例会は8月は休み)

連絡先 中村(Tel 0238-22-2651)

トップに戻る

(C)2014 米沢古文書研究会